À l'occasion de mes dix années d'exil, un jeune journaliste d'Iwacu, Jules Bercy Igiraneza, m'a sollicité pour un entretien. Jules a rejoint la rédaction après mon départ. Nous ne nous sommes jamais croisés dans les couloirs d'Iwacu, jamais assis côte à côte dans une conférence de rédaction. Je ne le connais qu'à travers son travail, ses articles qu'il m'arrive de relire ou de corriger de temps à autre — cette filiation silencieuse que créent les mots échangés à distance.

J'ai accepté de répondre à ses questions parce que je le ressens comme un devoir intime : transmettre ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce que j'ai payé, pour que d'autres puissent avancer à leur tour. Sans payer le même prix. J’espère.

J'ai perçu chez lui à la fois l'engagement et le désir sincère de bien faire son métier — cette exigence que je reconnais, que nous avons tous portée. Et, en même temps, une tristesse discrète m'a traversé, familière et lancinante : celle d'être loin de Jules et de ses collègues du journal, de ne pas partager leur quotidien, leurs doutes du soir, leurs victoires du matin. C'est un sentiment que connaissent beaucoup de compatriotes en exil, cette conscience aiguë de ce qu'ils pourraient encore apporter, de cette distance qui pèse et qui dure.

Mais cet entretien m'a aussi apporté une réelle satisfaction, presque une joie : constater que les jeunes prennent la relève, qu'ils portent le flambeau sans attendre notre retour, qu'ils continuent le travail avec courage et lucidité malgré la pression, les dangers, l'usure. Iwacu vit. Iwacu résiste. Et cela, personne ne pourra nous l'enlever.

Demeure aussi cet espoir, tenace et têtu, que toutes ces forces vives dispersées à travers le monde retrouveront un jour leur patrie. Pas celle qu'ils ont quittée, peut-être. Mais celle qu'ils auront contribué à faire naître.

Antoine Kaburahe: “L’honnêteté donne la crédibilité

Dix ans après avoir quitté le Burundi, Antoine Kaburahe revient sur son parcours d'exil, sa conception du journalisme, les attaques subies, les livres qu'il édite et la manière dont il continue, malgré la distance, à écrire l'histoire récente du pays. Entre lucidité, franchise et fidélité au métier, il livre un regard sur la presse burundaise, ses risques, ses dérives et ses espoirs.

Par Jules Bercy Igiraneza

Dix ans d'exil. Comment cela a-t-il transformé votre regard sur le journalisme burundais – et sur vous-même ?

Travailler loin de son pays est une épreuve pour un journaliste. On perd le contact direct avec le terrain : les bruits d'une rue, les silences lourds de sens, les visages qui se ferment lorsqu'on pose certaines questions. Rien ne remplace la présence physique. Mais il faut s'adapter. Le numérique permet de rester connecté, d'accéder à l'information en temps réel, de maintenir des réseaux solides. Ceci explique d'ailleurs pourquoi toutes les dictatures n'aiment pas Internet !

Avec l'exil, on perd donc le contact avec le terrain…

Oui. Je ne sais plus qui a dit que dans la vie « rien ne se perd », tout se transforme. Ce n'est pas faux. Paradoxalement, la distance m'a offert quelque chose que je n'aurais pas eu sur place : du recul. L'exil m'a sorti de « l'actualité brûlante » et m'a donné la possibilité d'analyser, de contextualiser, de relier les événements dans la longue durée. À Bujumbura, l'urgence ne laissait pas toujours cet espace. L'exil m'a transformé : je reste journaliste, mais je suis devenu plus analyste. On joue avec les cartes qu'on a en main.

Vous connaissez le prix payé par la presse burundaise – la mort, la prison, l'exil. Comment regardez-vous aujourd'hui le travail de vos confrères au pays ?

J'ai beaucoup de respect pour certains journalistes qui travaillent au Burundi. Je sais ce que cela exige : du courage, de la prudence, parfois du sang-froid face au danger. Iwacu a payé cher cette exigence : assassinat, emprisonnements, exil, etc.

Pourtant, nous sommes parfois très critiqués, nous qui sommes ici ?

J'ai déjà entendu cela. Il est facile de critiquer, confortablement assis derrière son laptop au Canada ou en Europe. Un jour, un confrère exilé a dit que « les bons journalistes sont partis ». J'étais en colère. C'est faux. L'exil n'améliore pas automatiquement un journaliste. Au pays, il y a des journalistes de qualité, à Iwacu et ailleurs. Certains avancent sur la ligne de crête et tentent d'aller aussi loin qu'ils le peuvent. À Iwacu, vous flirtez avec la ligne rouge quotidiennement. C'est stressant. Mais un journaliste doit d’abord rester vivant. C’est toujours ce que je vous recommande, tout en continuant à exploiter cette petite fenêtre de liberté.

Mais à vous entendre, vous n'êtes pas entièrement satisfait du travail des journalistes restés au pays ?

Au contraire. Par exemple, Iwacu ne s'est pas effondré avec mon départ, grâce à vous. Vous avez tenu bon. Et puis, ce serait trop facile de critiquer : je ne risque rien à des milliers de kilomètres. Je dis simplement ceci : allez aussi loin que vous le pouvez, sans mettre votre vie en jeu. Mais évitez un travers : devenir des encenseurs, caresser dans le sens du poil.

Vous savez bien que ce n'est pas facile d'aborder certains sujets !

Oui, je sais. Je vous comprends. Mais il vaut mieux ne pas traiter un sujet que de le couvrir de manière partisane pour faire plaisir. Une vieille formule héritée du parti unique persiste encore au Burundi : « accompagner l'action gouvernementale ». Ce n'est pas notre mission. Les gouvernements ont leurs propres médias pour cela. Notre rôle, partout dans le monde, c'est de douter, d'interroger et de demander des comptes – avec respect, mais sans complaisance.

Un choix difficile par les temps qui courent, vous le savez…

Oui, et je sais que certains ont choisi la voie de la facilité. Mais rassurez-vous : le public ne se trompe jamais. Dans notre métier, on paie « cash » ou, avec le temps, la compromission. On vous ignore tout simplement. Il n'y a pas pire punition pour un journaliste que d'être ignoré et méprisé par le public.

Que pensez-vous du travail des autres collègues en exil ?

Il y a des initiatives remarquables. Je pense au travail de Humura, Inzamba, SOS Média, Radio Peace FM et d’autres qui tiennent bon malgré les difficultés. Des blogs comme Regards Croisés de Blaise Nijimbere ou celui de Jean-Marie Ntahimpera apportent des analyses approfondies. Des confrères comme Armel Gilbert Bukeyeneza se font une place dans les rédactions internationales. Mais soyons francs : continuer son métier en exil, et surtout en vivre, reste un défi immense. Il faut presque tout réinventer. Je tire mon chapeau à tous ceux qui s'accrochent, qui refusent de baisser les bras.

Vous éditez des mémoires, des témoignages, des récits historiques. Y a-t-il un livre qui vous a particulièrement marqué ?

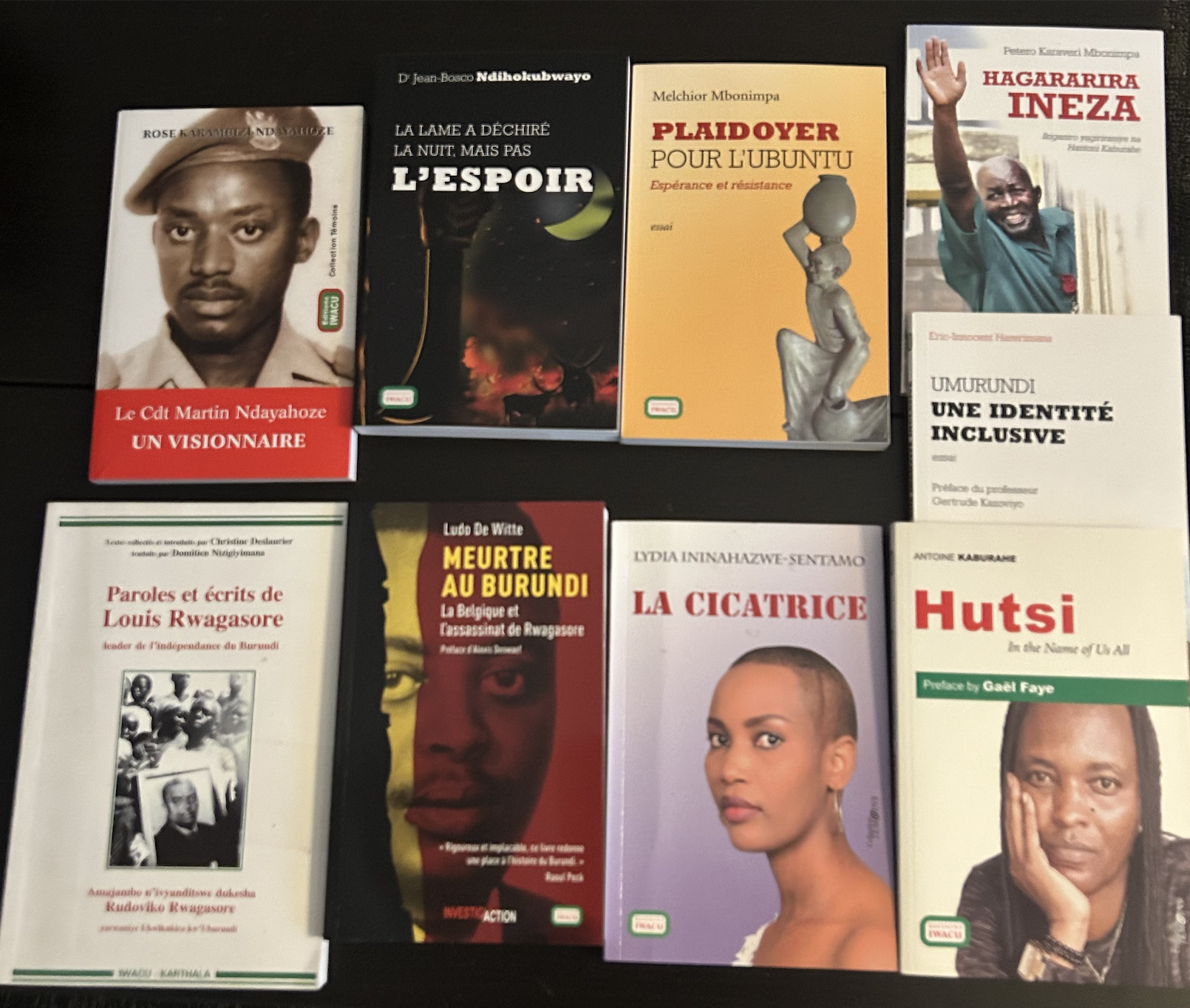

Je refuse de choisir, parce que ce serait trahir la nature même de ce travail. Ces livres ne sont pas en compétition. Ils sont les pièces d'un puzzle qui ne s'assemblera jamais complètement. Chacun de ces livres est unique. J'ai appris avec tous : Mgr Ntamwana ; l'ancien président Pierre Buyoya avec son livre sur Arusha ; les Mémoires du commandant Martin Ndayahoze ; Hutsi d'Aloys Niyoyita ; La Cicatrice, qui raconte la tragédie d'une jeune fille, Lydia Nininahazwe ; les mémoires du président Ntibantunganya ; l'enquête sur la machination belge dans l'assassinat de Rwagasore ; mes entretiens avec Pierre-Claver Mbonimpa ; La Bible et la gâchette d’A.G. Bukeyeneza ; le livre du général Rugigana sur l'assassinat du président Ndadaye ; le récit du Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo ; et bien d'autres. Chaque livre éclaire un angle mort de notre tragédie collective.

Le livre du général Rugigana a suscité une vive polémique. Pourquoi ?

Vous serez surpris : la majorité de ceux qui l'ont réellement lu l'ont apprécié. La polémique n'a pas visé le contenu, mais l'auteur : parce qu'il donnait sa vérité. Faute de débat sur le fond, certains ont organisé une campagne contre lui… et contre l'éditeur. Nous avons été traînés dans la boue. Mais les faits sont têtus.

Vous avez été personnellement affecté ?

J'ai surtout été étonné par certaines attaques venant de confrères dont je ne m'y attendais pas. On a même tenté de faire passer ce livre pour une entreprise régionaliste. C'était vicieux, mais la lecture suffit à démonter cette idée. Beaucoup commentent sans lire, se contentant de rumeurs sur les réseaux sociaux. Pourtant, on peut critiquer un ouvrage avec respect et hauteur. La violence de cette campagne en dit bien plus sur ses auteurs que sur le livre lui-même.

Travailler avec autant de personnalités différentes doit vous avoir donné une bonne connaissance de l'histoire récente du Burundi ?

Interviewer toutes ces personnalités, entendre leurs parcours, leurs combats, leurs convictions ou leurs doutes est un privilège, c'est vrai. Et puis, écrire oblige à penser. Mais ai-je pour autant une meilleure connaissance du Burundi ? Je n'en suis pas très sûr. Plus j'ai essayé de comprendre, plus les Burundais me sont apparus complexes. J'ai entendu tellement de choses dures, des histoires, des douleurs atroces ancrées dans les cœurs et que des gens portent avec le sourire.

Vous êtes en train de me dire que plus vous éditez de livres sur le Burundi, moins vous le comprenez ?

Je croyais connaître notre histoire, mais chaque nouveau manuscrit, chaque entretien vient fissurer cette certitude. Chaque témoin porte sa vérité, et ces vérités ne s'additionnent pas simplement. Elles se contredisent, se nuancent, se complètent de manière déchirante parfois. Un Hutu qui a fui les massacres de 1972 et un Tutsi qui a fui ceux de 1993 ne portent pas le même Burundi en eux. Mais tous les deux vivent la même douleur. Souvent en silence. Cette pudeur fait partie de notre identité culturelle. C'est une forme de résistance.

Un souvenir, une anecdote qui vous a marqué ?

Oui. Dans La Cicatrice, Lydia Nininahazwe raconte une terrible anecdote. Elle et sa maman, des Tutsis, s’étaient réfugiées dans un camp à Uvira après avoir fui les Tutsis qui avaient tué son papa à Karusi, puis les Hutus de Kamenge où elles avaient trouvé refuge. Un jour, une personne avait demandé à sa maman pourquoi elle portait toujours un pantalon sous ses pagnes, ce qui n’est pas courant chez nos mamans de campagne. Et la maman de Lydia lui avait répondu que c’était pour qu’elle ne reste pas nue le jour où la folie de ce qu’elles vivaient avec sa fille lui ferait perdre ses habits. En kirundi, c’est plus fort : « sinzogende gusa umusi nataye impuzu ». La personne lui avait alors répondu : « Madame, rassurez-vous, vous êtes très consciente, car une folle ne pense pas à sa nudité. »

Est-ce que cela a transformé votre façon de voir le Burundi ?

Oui. Je pense que je suis devenu plus ouvert aux douleurs – je parle des douleurs au pluriel exprès. Mon travail d'édition m'a révélé à quel point le Burundi a été fracturé, à quel point nous avons vécu des réalités parallèles dans le même petit pays. Ah, vous m'avez demandé un livre qui m'a marqué ? Je pense qu'il n'est pas encore sorti. Ce sera une publication posthume : celui de Mgr Jean-Louis Nahimana, qui était le président de la Commission Vérité et Réconciliation. Sa mort, juste avant la publication, m'a bouleversé et a tout changé. Je ne suis plus seulement l'éditeur, je suis devenu un peu le gardien de sa dernière parole.

J'ai ses enregistrements, ses notes, nos échanges. Son livre sortira, parce qu'il le faut, parce que sa voix doit être entendue. C'est un rôle difficile, celui de l'exécuteur testamentaire. Mais j'y travaille.

Les journalistes burundais sont souvent insultés, notamment sur les réseaux sociaux. Vous n'y échappez pas non plus. Comment gérez-vous cela ?

Cela peut être toxique. Mais avec le temps – je suis entré en journalisme en 1992 tout de même – on acquiert une certaine carapace. Et je relativise : pourquoi devrais-je être troublé par quelqu'un caché derrière un compte anonyme ? Et je n'hésite pas : lorsqu'une ligne rouge est franchie, je bloque.

Bloquer n'est-ce pas contraire à la liberté d'expression que vous défendez ?

Pas du tout. Les insultes et attaques personnelles n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas le droit d'insulter : c'est le droit de débattre. Sur X, j'ai bloqué une vingtaine de comptes sur 75 000 abonnés – 0,03 %. Ce n'est pas de la censure, c'est de l’hygiène numérique.

Les Spaces sur X ont la cote ces derniers temps. Comment les voyez-vous ?

Je suis favorable à tout ce qui encourage un débat ouvert et intelligent. Mais beaucoup de Spaces animés par des Burundais ont dérivé vers d'autres choses : les règlements de comptes, les attaques personnelles, parfois même des déballages de conversations privées. On y parle moins d'idées que de personnes. Et surtout, ce sont souvent des cercles où tout le monde pense la même chose, allergiques à toute voix qui ose voir ou penser les choses autrement. Ce n'est pas constructif. Je signale tout de même les Spaces organisés par le Focode, qui sont des moments de discussion intéressants. Mais c’est trop long, je trouve.

Pour vous, la plus grande qualité d'un journaliste ?

L'honnêteté. C'est elle qui fonde la crédibilité, et la crédibilité est notre seul capital. Si vous la perdez, il faut changer de métier.

Vous avez annoncé que certaines analyses de votre « Carnet » seront réservées aux abonnés. Pourquoi ?

Beaucoup me demandent comment soutenir ce travail : voici une manière concrète de le faire. Cinq euros par mois, le prix d'un café à Bruxelles, Paris ou Ottawa : un geste symbolique, accessible. Cet abonnement aux Carnets crée bien plus qu'un simple accès : c'est rejoindre une communauté engagée, dans laquelle je réponds personnellement aux questions et demandes. Mes abonnés accèdent également à trente ans d'archives patiemment collectées : interviews exclusives d'acteurs majeurs de notre histoire, analyses approfondies des crises politiques, documents rares, témoignages de première main. Un patrimoine documentaire unique que nous partageons ensemble, désireux de découvrir, préserver et transmettre cette mémoire collective.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune journaliste burundais qui hésite entre prudence et courage ?

Je donnerais trois conseils qui n'en font qu'un. Doutez – toujours. Soyez honnête – c'est votre capital. Et lisez. Un journaliste doit avoir l'esprit nourri : la lecture apporte la culture, élargit les perspectives, donne des références et des nuances. Sans lecture, on piétine ; les livres, eux, font respirer le regard. Mais si je ne devais garder qu'un mot : l'honnêteté. Elle engendre tout le reste.

Un message aux autorités ?

Que le « Jamais sans les médias » ne reste pas un slogan. Que cela devienne une réalité. Les médias indépendants ne sont pas des ennemis : ils sont des garde-fous indispensables. Nous participons à la construction du Burundi.

Le moment le plus dur de ces dix années ?

Novembre 2015. Le communiqué du procureur général lu à la Radio Télévision Nationale du Burundi demandant à toutes les polices du monde de m'arrêter. Je suis journaliste, pas criminel. Ce fut un terrible moment.

Et un moment heureux ?

Récemment, pour mon dossier sur « le basculement de 2015 », j'ai contacté l'ancien ministre de la Défense, Pontien Gaciyubwenge. Depuis dix ans, il ne s'était jamais exprimé sur la tentative de coup d'État. Il a accepté de me parler. Et il m'a confié que j'étais un journaliste « crédible ». Cela m'a touché. L'entretien paraît ce jeudi dans mon Carnet.